被海洋緊緊環抱的日本,人民感受到一種生活在島國上的特殊溫暖氛圍和安全感,發現在這樣被「圈起來」的環境里生活,只要好好把每件小事做好,也能過得十分開心而充滿自信。

那是怎樣的小事呢?例如居家院子的小花圃每天都要澆水和修剪枝葉、出門前一定要畫好眼線和涂口紅、就算只是一平方公尺的迷你工程也會用圍欄圍好、盡管只是吃個柴魚涼拌豆腐也要拿一個古董小碟盛裝。

諸如此類的小事,日本人都用「這樣做會更好吧」的態度認真行事。這種「小題大作」的生活態度,最明顯而親民的例子,就是存在日本街頭巷弄中極為常見的zakka(日系雜貨店)。

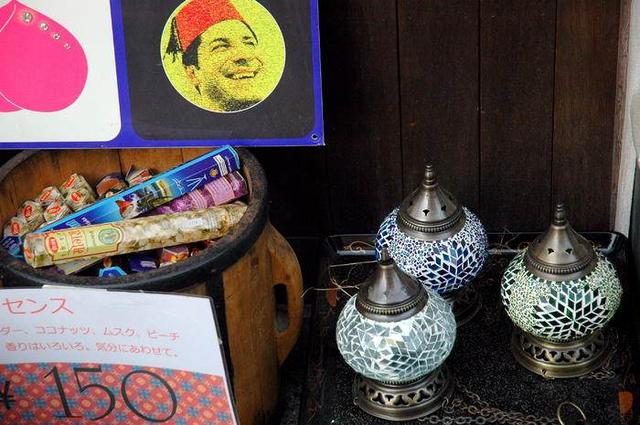

這些雜貨,其實大多是日常生活中普遍會使用的器具,像是鍋碗瓢盆、杯子、墊子、木家具、小家飾之類的東西,只是它們添加了更多的趣味性和美感。

所以有人說zakka就是「好玩的雜貨」,跟在十元商店或大賣場買到具有同樣功能性的器具不同,它們更好玩更迷人,簡單來說,將這些zakka擺在客廳最明顯的地方都覺得很開心也很自豪。

東京知名販賣雜貨的地區像是代官山、自由之丘、吉祥寺和下北澤,這些地方沒有傳統東京大都市的刻板印象,街道風景多是小巷小弄,大樓高度也頂多十層左右,綠樹很多,陽光一落下便被葉子撕得零碎。

在這些安靜的巷弄里,許多店鋪都是販賣溫暖感十足的雜貨小店,帶有鄉村風的刷白木質器具擺在店門前,數量多到一路擺到騎樓邊,但絕不會影響行人行走的路線。畫面讓人聯想到某一座歐洲小鎮,但從商品陳列的細致度來看,又蘊含日本精神在里頭,跟在臺灣逛一些「歐風精品家飾」的感受大不相同。

盡管部分商品可以直接從國外進口,但大部分的店家不會完全這么做,有一定比例的商品會選擇在地設計師的作品,例如漆器、木碗、陶杯或和棉麻藍染做成的小餐墊。

日本人應用雜貨已經成了一種生活習慣,不只在逛雜貨街時看得見雜貨,走進一般的食堂或書店里,這種能巧妙增加溫暖和趣味感的雜貨也無所不在。

京都一乘寺惠文社書店里,本來就有一區空間完全販賣雜貨,但在書店的部分也充滿雜貨。例如在走道中央放了一張原木寫字臺,臺上有盞老桌燈,放了幾本書(也是商品之一),讓人覺得像極了家中擺設,但那張兼具老味和質感的寫字臺,可不是在一般家中都能見到的古董雜貨!

倉敷一間日式餐廳里,賣的是「旬料理」,也就是根據節令食材制作的料理。食物顏色鮮艷、滋味可口,吃完后喝杯熱茶剛剛好。接著順手要拿牙簽整理口腔,才看到放在桌上剛剛以為是裝飾品的長方小陶盒,里頭原來就放了牙簽。牙簽和一般的沒兩樣,但裝在這樣精致的盒子里感覺就有差別。